❞ خيط الأسنان ❝ 💬 اقتباسات من الكتب 📖

- خيط الأسنان 💬 اقتباسات من الكتب 📖

█ حصريا تحميل كتاب مجاناً PDF اونلاين 2025

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات

اقتباسات في ❞خيط الأسنان❝

-

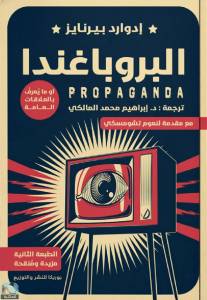

❞ \"لو أننا فهمنا آليات العقل الجماعي ودوافعه، أليس من الممكن السيطرة على الجماهير، وإخضاعهم لنسق موحد حسب رغبتنا دون أن يشعروا بذلك؟\". ❝ ⏤إدوارد بيرنايز❞ ˝لو أننا فهمنا آليات العقل الجماعي ودوافعه، أليس من الممكن السيطرة على الجماهير، وإخضاعهم لنسق موحد حسب رغبتنا دون أن يشعروا بذلك؟˝. ❝

⏤ إدوارد بيرنايز -

❞ \"من المهم أن أية محاولة للتأثير أو التأثر على الرأي العام يجب أن تكون مبنية على فهم عميق لآليات العقل البشري ودوافعه.\" . ❝ ⏤إدوارد بيرنايز❞ ˝من المهم أن أية محاولة للتأثير أو التأثر على الرأي العام يجب أن تكون مبنية على فهم عميق لآليات العقل البشري ودوافعه.˝ . ❝

⏤ إدوارد بيرنايز -

❞ غربة علوم الحديث في عصر العلامة يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد (حفيد الإمام القاسم مؤسس الدولة القاسمية) في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري وأسبابه: إن المتفحص للعلوم التي كانت تدرس في عصر الشَّارح وقبله وبعده, لا يكاد يجد أي ذكر لعلوم الحديث, ودواوين السنة المطهرة من الصحاح والمسانيد والسنن, فلم تكن تدرس إلَّا في النادر, قال العلَّامة المؤرخ يحيى بن الحسين –رحمه الله- في تاريخه (بهجة الزمن) وهو يذكر أحداث (1093هـ): \"وفي نصف رمضان منها ختم على الفقير إلى الله صحيح الإمام مسلم بن الحجاج( ) القشيري قراءة محققة الضبط والحراسة من أوله إلى آخره، فلله الحمد، وذلك بصنعاء اليمن بعد سماعي له عام اثنين وسبعين وألف على الفقيه صالح بن محمَّد العنسي( ) بسماعه له على الشيخ العارف محمَّد بن علي علان الشَّافعي( ) بمكة المحروسة. وفي السنة التي بعدها شرع لي قراءة سنن أبي داود، فسمع عليَّ أكثره، لم يبق إلَّا قدر الربع من آخره فلله الحمد، وذلك بصنعاء اليمن, وكان هذا من جملة النعم؛ لأن هذا الكتاب والبخاري وغيرهما لم يعرفهما أحد بصنعاء من رأس الألف إلى هذا التأريخ، قدر مائة سنة، فلا قوة إلَّا بالله( )\". فهذا شاهد منصف من أسرة الأئمة, يثبت ما مرت به كتب الحديث والسنة المطهرة من غربة في عصره وقبله وبعده, ويمكن للباحث أن يستنبط من خلال أحداث تلك الفترة أهم الأسباب التي أدت إلى هذه الغربة ومنها: 1. سياسة التشكيك في كتب الحديث والطعن في رواتها وناقليها, فقد أوغلوا كثيرًا في الطعن بكتب الحديث حتَّى أنَّ القاضي أحمد بن سعد الدِّين المسوري( ) والذي كان مقربًا من إئمة وأمراء الدولة, قد خرق إجماع الأمة – بمن فيهم الزيدية - في طعنه في كتب الحديث ورواته، والظاهر أنَّ مكانته العلمية والسياسية منعت علماء عصره من الرد عليه، لكن المؤلف –رحمه الله– قد رد عليه لسعة علمه، وعدم خوفه من الجهلة والمتعصبين، وكونه من الأسرة الحاكمة. وكان المسوري هذا قد ألف رسالة سماها \"الرسالة المنقذة من الغواية في طرق أهل الرواية\"( ), قال يحيى بن الحسين –رحمه الله- في \"بهجة الزمن\" في أخبار سنة (1052هـ): \"وفيها - أي في هذه السنة - أنشأ القاضي أحمد بن سعد الدِّين المسوري رسالة أبانت عن صاحبها الجهالة, وذلك في الطعن في سنة النبي r والرد لما جاء منها على ألسنة الرواة والمحدّثين وما أتوا به عن سيد المرسلين وخاتم النبيين, وقال: كلما في الأمَّهات الست لا يحتج به وأنَّه كذب فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله العلي العظيم، يريدون أن يبدلوا كلام الله ورسوله، ويؤمنون ببعض الكتاب دون بعضه، وقد أجبت على هذه الرسالة، وأظهرت ما فيها من الغلط والغواية، وما توفيقي إلَّا بالله\"( ) 2. أن كل من يشتغل بكتب الحديث أو عمل فيها من السنن عادته العامة، ورمته بالنصب؛ أي: بغض أهل بيت النبي r، ربما أنزلت به أنواع الأذية والمحن. وهذا هو السبب فيما وقع من الامتحان للعلامة المحدث عبدالرحمن الحيمي( )، وهو أحد شيوخ الشَّارح, قال عنه الشوكاني: الحافظ الكبير العلَّامة الشهير كان من العلماء الجامعين بين علم المعقول والمنقول وله اشتغال بالتدريس في الأمَّهات ونشرها؛ ولكنَّه ما سلم من الامتحان من أهل عصره لسبب اشتغاله بالأمَّهات علمًا وعملًا وتدريسًا, وليس ذلك ببدع فهذا شأن هذه الديار من قديم الأعصار( ). وهو السبب ذاته الذي دفع العلَّامة الحسن بن أحمد الجلال( ) الى الخروج من مدينة صنعاء إلى الجراف( ) واعتزال النَّاس، ودفع العلَّامة المقبلي( ) إلى الخروج من اليمن إلى مكة وبقائه بها حتَّى مات، وهو السبب في عزلة الشَّارح يحيى بن الحسين –رحمه الله- وإهماله من قبل علماء ومؤرخي عصره، وهو السبب الذي حمل العلَّامة محمَّد بن إبراهيم الوزير( ) على اعتزال أهل عصره، وتوحشه في الفلوات وانقطاعه عن النَّاس. وهو ذات السبب فيما نزل بعد ذلك بالعلَّامة محمَّد بن إسماعيل الأمير الصنعاني من المحن حتَّى كاد أن يقتل على منبر جامع صنعاء( ). قال الأمام الشوكاني وهو يتحدث عن ما جرى من محن للعلامة محمَّد بن اسماعيل الأمير: وجرت له مع أهل عصره خطوب ومحن, وتجمع العوام لقتله مرة بعد أخرى, وحفظه الله من كيدهم ومكرهم وكفاه شرهم, وولاه الإمام المنصور بالله الخطابة بجامع صنعاء فاستمر كذلك إلى أيَّام ولده الإمام المهدي, واتفق في بعض الجمع أنَّه لم يذكر الأئمة الذين جرت العادة بذكرهم في الخطبة الأخرى, فثار عليه جماعة من آل الإمام الذين لا أنسة لهم بالعلم, وعضدهم جماعة من العوام, وتواعدوا فيما بينهم على قتله في المنبر يوم الجمعة المقبلة, وكان من أعظم المحشدين لذلك السيد يوسف العجمى( ) الإمامي القادم في أيَّام الإمام المنصور بالله, والمدرس بحضرته, فبلغ الإمام المهدي ما قد وقع التواطأ عليه, فأرسل لجماعة من أكابر آل الإمام وسجنهم, وأرسل لصاحب الترجمة( ) أيضًا وسجنه, وأمر من يطرد السيد يوسف المذكور حتَّى يخرجه من الديار اليمنية, فسكنت عند ذلك الفتنة, وبقي صاحب الترجمة نحو شهرين ثمَّ خرج من السجن, وولي الخطابة غيره, واستمر ناشرًا للعلم تدريسًا وإفتاءً وتصنيفًا, وما زال في محن من أهل عصره, وكانت العامَّة ترميه بالنصب, مستدلين على ذلك بكونه عاكفًا على الأمَّهات وسائر كتب الحديث, عاملًا بما فيها, ومن صنع هذا الصنع رمته العامَّة بذلك, لا سيما إذا تظهر بفعل شيء من سنن الصلاة, كرفع اليدين وضمهما ونحو ذلك, فإنهم ينفرون عنه ويعادونه ولا يقيمون له وزنًا, مع أنَّهم في جميع هذه الديار منتسبون إلى الإمام زيد بن علي( ), وهو من القائلين بمشروعية الرفع والضم, وكذلك ما زال الأئمة من الزيدية يقرأون كتب الحديث الأمَّهات وغيرها, منذ خرجت إلى اليمن ونقلوها في مصنَّفاتهم الأَّولى, فالأَّول لا ينكره إلَّا جاهل أو متجاهل( ). ومنهم الإمام العلَّامة يحيى بن الحسين –رحمه الله- شارح المخطوط، الذي حرص على اتباع الدليل من الكتاب والسُّنَّة، ولم يقلد في الأصول، ولا في الفروع، فهو من العلماء القلائل الذين برعوا في علم الحديث بالنسبة لأقرانه - في ذلك العصر- ولم يمنعه اعتراض بعضهم من قول الحق، والدعوة إلى الإلتزام بالكتاب والسُّنَّة الصَّحيحة، والسير على نهج السلف الصالح، كما كان من سبقه من علماء اليمن الأعلام، والمجددين الأفذاذ، الذين تعرضوا إثر طرحهم لأفكارهم التجديدية إلى الإيذاء، ولم يسلموا من الفتن والامتحان من أهل عصرهم؛ بسبب اشتغالهم بالأمَّهات, علمًا وعملًا وتدريسًا، وليس ذلك ببدع، فهذا شأن هذه الديار من قديم الأعصار, كما قال الشوكاني( ). والعلَّامة يحيى بن الحسين –رحمه الله- أحد من ابتلي بذلك، قال عنه الشوكاني: أهمل ذكره أهل عصره فمن بعدهم؛ ولعلَّ سبب ذلك والله أعلم: ميله إلى العمل بما في أمهات الحديث, ورده على من خالف النصوص الصَّحيحة, وقد رأيت له مؤلفًا رد به على رسالة للقاضي أحمد بن سعد الدِّين, يتضمن الرد على أئمة الحديث, وسمى صاحب الترجمة مؤلفه: \"صوارم اليقين لقطع شكوك القاضي أحمد بن سعد الدِّين\" وهو مؤلف ممتع, يدل على طول باع مصنِّفه, وكذلك رأيت له مصنَّفا سماه: \"الإيضاح لما خفى من الاتفاق على تعظيم صحابة المصطفى\", ووقع بينه وبين أهل عصره قلاقل بسبب تظهره بما تقدم( ). 3. الفقهاء الجامدون: ومن الأسباب أيضًا ما ذكره الأمام الشوكاني من التحريض من قبل الفقهاء الذين وصفهم بالجمود, قال الشوكاني: وليس الذنب في معاداة من كان كذلك للعامة, الذين لا تعلق لهم بشيء من المعارف العلمية, فإنهم اتباع كل ناعق, إذا قال لهم من له هيئة أهل العلم أنَّ هذا الأمر حق قالوا حق, وإن قال باطل قالوا باطل, إنَّما الذنب لجماعة قرأوا شيئًا من كتب الفقه ولم يمعنوا فيها ولا عرفوا غيرها, فظنوا لقصورهم أنّ المخالفة لشيء منها مخالفة للشريعة؛ بل القطعي من قطعياتها, والغالب عليهم أنّ ذلك ليس لمقاصد دينية بل لمنافع دنيوية تظهر لمن تأملها وهي أن يشيع في النَّاس أنّ من أنكر على أكابر العلماء, ما خالف المذهب من اجتهاداتهم, كان من خلص الشيعة الذَّابين عن مذهب الآل, وتكون تلك الشهرة مفيدة في الغالب لشيء من منافع الدنيا وفوائدها, فلا يزالون قائمين وثائرين في تخطئة أكابر العلماء, ورميهم بالنصب ومخالفة أهل البيت, فتسمع ذلك العامة فتظنه حقًا, وتعظم ذلك المنكِر؛ لأنَّه قد نفق على عقولها صدق قوله, وظنوه من المحامين عن مذهب الأئمة, ولو كشفوا عن الحقيقة لوجدوا ذلك المنكِر هو المخالف لمذهب الأئمة( ). 4. سكوت العلماء عن قول الحق, ومداراتهم للعامة خوفًا على أنفسهم وهتك أعراضهم: قال الشوكاني: كان أهل العلم يخافون على أنفسهم, ويحمون أعراضهم؛ فيسكتون عن العامة, وكثيرًا منهم كان يصوبهم مداراةً لهم, وهذه الدسيسة هي الموجبة لاضطهاد علماء اليمن, وتسلط العامة عليهم, وخمول ذكرهم, وسقوط مراتبهم؛ لأنهم يكتمون الحق, فإذا تكلم به واحد منهم وثارت عليه العامة صانعوهم وداهنوهم, وأوهموهم أنَّهم على الصواب؛ فيتجرؤون بهذه الذريعة على وضع مقادير العلماء, وهضم شأنهم, ولو تكلموا بالصواب, أو نصروا من يتكلم به, أو عرفوا العامة إذا سألوهم الحق, وزجروهم عن الاشتغال بما ليس من شأنهم؛ لكانوا يدًا واحدةً على الحق, ولم يستطع العامة ومن يلتحق بهم من جهلة المتفقهة اثارة شيء من الفتن, فإنا لله وإنا إليه راجعون( ).. ❝ ⏤عبد الله راجح شارب الحايطي❞ غربة علوم الحديث في عصر العلامة يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد (حفيد الإمام القاسم مؤسس الدولة القاسمية)

في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري وأسبابه:

إن المتفحص للعلوم التي كانت تدرس في عصر الشَّارح وقبله وبعده, لا يكاد يجد أي ذكر لعلوم الحديث, ودواوين السنة المطهرة من الصحاح والمسانيد والسنن, فلم تكن تدرس إلَّا في النادر, قال العلَّامة المؤرخ يحيى بن الحسين –رحمه الله- في تاريخه (بهجة الزمن) وهو يذكر أحداث (1093هـ): ˝وفي نصف رمضان منها ختم على الفقير إلى الله صحيح الإمام مسلم بن الحجاج( ) القشيري قراءة محققة الضبط والحراسة من أوله إلى آخره، فلله الحمد، وذلك بصنعاء اليمن بعد سماعي له عام اثنين وسبعين وألف على الفقيه صالح بن محمَّد العنسي( ) بسماعه له على الشيخ العارف محمَّد بن علي علان الشَّافعي( ) بمكة المحروسة. وفي السنة التي بعدها شرع لي قراءة سنن أبي داود، فسمع عليَّ أكثره، لم يبق إلَّا قدر الربع من آخره فلله الحمد، وذلك بصنعاء اليمن, وكان هذا من جملة النعم؛ لأن هذا الكتاب والبخاري وغيرهما لم يعرفهما أحد

بصنعاء من رأس الألف إلى هذا التأريخ، قدر مائة سنة، فلا قوة إلَّا بالله( )˝.

فهذا شاهد منصف من أسرة الأئمة, يثبت ما مرت به كتب الحديث والسنة المطهرة من غربة في عصره وقبله وبعده, ويمكن للباحث أن يستنبط من خلال أحداث تلك الفترة أهم الأسباب التي أدت إلى هذه الغربة ومنها:

1. سياسة التشكيك في كتب الحديث والطعن في رواتها وناقليها, فقد أوغلوا كثيرًا في الطعن بكتب الحديث حتَّى أنَّ القاضي أحمد بن سعد الدِّين المسوري( ) والذي كان مقربًا من إئمة وأمراء الدولة, قد خرق إجماع الأمة – بمن فيهم الزيدية - في طعنه في كتب الحديث ورواته، والظاهر أنَّ مكانته العلمية والسياسية منعت علماء عصره من الرد عليه، لكن المؤلف –رحمه الله– قد رد عليه لسعة علمه، وعدم خوفه من الجهلة والمتعصبين، وكونه من الأسرة الحاكمة.

وكان المسوري هذا قد ألف رسالة سماها ˝الرسالة المنقذة من الغواية في طرق أهل الرواية˝( ), قال يحيى بن الحسين –رحمه الله- في ˝بهجة الزمن˝ في أخبار سنة (1052هـ): ˝وفيها - أي في هذه السنة - أنشأ القاضي أحمد بن سعد الدِّين المسوري رسالة أبانت عن صاحبها الجهالة, وذلك في الطعن في سنة النبي r والرد لما جاء منها على ألسنة الرواة والمحدّثين وما أتوا به عن سيد المرسلين وخاتم النبيين, وقال: كلما في الأمَّهات الست لا يحتج به وأنَّه كذب فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله العلي العظيم، يريدون أن يبدلوا كلام الله ورسوله، ويؤمنون ببعض الكتاب دون بعضه، وقد أجبت على هذه الرسالة، وأظهرت ما فيها من الغلط والغواية، وما توفيقي إلَّا بالله˝( )

2. أن كل من يشتغل بكتب الحديث أو عمل فيها من السنن عادته العامة، ورمته بالنصب؛ أي: بغض أهل بيت النبي r، ربما أنزلت به أنواع الأذية والمحن.

وهذا هو السبب فيما وقع من الامتحان للعلامة المحدث عبدالرحمن الحيمي( )، وهو أحد شيوخ الشَّارح, قال عنه الشوكاني: الحافظ الكبير العلَّامة الشهير كان من العلماء الجامعين بين علم المعقول والمنقول وله اشتغال بالتدريس في الأمَّهات ونشرها؛ ولكنَّه ما سلم من الامتحان من أهل عصره لسبب اشتغاله بالأمَّهات علمًا وعملًا وتدريسًا, وليس ذلك ببدع فهذا شأن هذه الديار من قديم الأعصار( ).

وهو السبب ذاته الذي دفع العلَّامة الحسن بن أحمد الجلال( ) الى الخروج من مدينة صنعاء إلى الجراف( ) واعتزال النَّاس، ودفع العلَّامة المقبلي( ) إلى الخروج من اليمن إلى مكة وبقائه بها حتَّى مات، وهو السبب في عزلة الشَّارح يحيى بن الحسين –رحمه الله- وإهماله من قبل علماء ومؤرخي عصره، وهو السبب الذي حمل العلَّامة محمَّد بن إبراهيم الوزير( ) على اعتزال أهل عصره، وتوحشه في الفلوات وانقطاعه عن النَّاس.

وهو ذات السبب فيما نزل بعد ذلك بالعلَّامة محمَّد بن إسماعيل الأمير الصنعاني من المحن حتَّى كاد أن يقتل على منبر جامع صنعاء( ).

قال الأمام الشوكاني وهو يتحدث عن ما جرى من محن للعلامة محمَّد بن اسماعيل الأمير: وجرت له مع أهل عصره خطوب ومحن, وتجمع العوام لقتله مرة بعد أخرى, وحفظه الله من كيدهم ومكرهم وكفاه شرهم, وولاه الإمام المنصور بالله الخطابة بجامع صنعاء فاستمر كذلك إلى أيَّام ولده الإمام المهدي, واتفق في بعض الجمع أنَّه لم يذكر الأئمة الذين جرت العادة بذكرهم في الخطبة الأخرى, فثار عليه جماعة من آل الإمام الذين لا أنسة لهم بالعلم, وعضدهم جماعة من العوام, وتواعدوا فيما بينهم على قتله في المنبر يوم الجمعة المقبلة, وكان من أعظم المحشدين لذلك السيد يوسف العجمى( ) الإمامي القادم في أيَّام الإمام المنصور بالله, والمدرس بحضرته, فبلغ الإمام المهدي ما قد وقع التواطأ عليه, فأرسل لجماعة من أكابر آل الإمام وسجنهم, وأرسل لصاحب الترجمة( ) أيضًا وسجنه, وأمر من يطرد السيد يوسف المذكور حتَّى يخرجه من الديار اليمنية, فسكنت عند ذلك الفتنة, وبقي صاحب الترجمة نحو شهرين ثمَّ خرج من السجن, وولي الخطابة غيره, واستمر ناشرًا للعلم تدريسًا وإفتاءً وتصنيفًا, وما زال في محن من أهل عصره, وكانت العامَّة ترميه بالنصب, مستدلين على ذلك بكونه عاكفًا على الأمَّهات وسائر كتب الحديث, عاملًا بما فيها, ومن صنع هذا الصنع رمته العامَّة بذلك, لا سيما إذا تظهر بفعل شيء من سنن الصلاة, كرفع اليدين وضمهما ونحو ذلك, فإنهم ينفرون عنه ويعادونه ولا يقيمون له وزنًا, مع أنَّهم في جميع هذه الديار منتسبون إلى الإمام زيد بن علي( ), وهو من القائلين بمشروعية الرفع والضم, وكذلك ما زال الأئمة من الزيدية يقرأون كتب الحديث الأمَّهات وغيرها, منذ خرجت إلى اليمن ونقلوها في مصنَّفاتهم الأَّولى, فالأَّول لا ينكره إلَّا جاهل أو متجاهل( ).

ومنهم الإمام العلَّامة يحيى بن الحسين –رحمه الله- شارح المخطوط، الذي حرص على اتباع الدليل من الكتاب والسُّنَّة، ولم يقلد في الأصول، ولا في الفروع، فهو من العلماء القلائل الذين برعوا في علم الحديث بالنسبة لأقرانه - في ذلك العصر- ولم يمنعه اعتراض بعضهم من قول الحق، والدعوة إلى الإلتزام بالكتاب والسُّنَّة الصَّحيحة، والسير على نهج السلف الصالح، كما كان من سبقه من علماء اليمن الأعلام، والمجددين الأفذاذ، الذين تعرضوا إثر طرحهم لأفكارهم التجديدية إلى الإيذاء، ولم يسلموا من الفتن والامتحان من أهل عصرهم؛ بسبب اشتغالهم بالأمَّهات, علمًا وعملًا وتدريسًا، وليس ذلك ببدع، فهذا شأن هذه الديار من قديم الأعصار, كما قال الشوكاني( ).

والعلَّامة يحيى بن الحسين –رحمه الله- أحد من ابتلي بذلك، قال عنه الشوكاني: أهمل ذكره أهل عصره فمن بعدهم؛ ولعلَّ سبب ذلك والله أعلم: ميله إلى العمل بما في أمهات الحديث, ورده على من خالف النصوص الصَّحيحة, وقد رأيت له مؤلفًا رد به على رسالة للقاضي أحمد بن سعد الدِّين, يتضمن الرد على أئمة الحديث, وسمى صاحب الترجمة مؤلفه: ˝صوارم اليقين لقطع شكوك القاضي أحمد بن سعد الدِّين˝ وهو مؤلف ممتع, يدل على طول باع مصنِّفه, وكذلك رأيت له مصنَّفا سماه: ˝الإيضاح لما خفى من الاتفاق على تعظيم صحابة المصطفى˝, ووقع بينه وبين أهل عصره قلاقل بسبب تظهره بما تقدم( ).

3. الفقهاء الجامدون: ومن الأسباب أيضًا ما ذكره الأمام الشوكاني من التحريض من قبل الفقهاء الذين وصفهم بالجمود, قال الشوكاني: وليس الذنب في معاداة من كان كذلك للعامة, الذين لا تعلق لهم بشيء من المعارف العلمية, فإنهم اتباع كل ناعق, إذا قال لهم من له هيئة أهل العلم أنَّ هذا الأمر حق قالوا حق, وإن قال باطل قالوا باطل, إنَّما الذنب لجماعة قرأوا شيئًا من كتب الفقه ولم يمعنوا فيها ولا عرفوا غيرها, فظنوا لقصورهم أنّ المخالفة لشيء منها مخالفة للشريعة؛ بل القطعي من قطعياتها, والغالب عليهم أنّ ذلك ليس لمقاصد دينية بل لمنافع دنيوية تظهر لمن تأملها وهي أن يشيع في النَّاس أنّ من أنكر على أكابر العلماء, ما خالف المذهب من اجتهاداتهم, كان من خلص الشيعة الذَّابين عن مذهب الآل, وتكون تلك الشهرة مفيدة في الغالب لشيء من منافع الدنيا وفوائدها, فلا يزالون قائمين وثائرين في تخطئة أكابر العلماء, ورميهم بالنصب ومخالفة أهل البيت, فتسمع ذلك العامة فتظنه حقًا, وتعظم ذلك المنكِر؛ لأنَّه قد نفق على عقولها صدق قوله, وظنوه من المحامين عن مذهب الأئمة, ولو كشفوا عن الحقيقة لوجدوا ذلك المنكِر هو المخالف لمذهب الأئمة( ).

4. سكوت العلماء عن قول الحق, ومداراتهم للعامة خوفًا على أنفسهم وهتك أعراضهم: قال الشوكاني: كان أهل العلم يخافون على أنفسهم, ويحمون أعراضهم؛ فيسكتون عن العامة, وكثيرًا منهم كان يصوبهم مداراةً لهم, وهذه الدسيسة هي الموجبة لاضطهاد علماء اليمن, وتسلط العامة عليهم, وخمول ذكرهم, وسقوط مراتبهم؛ لأنهم يكتمون الحق, فإذا تكلم به واحد منهم وثارت عليه العامة صانعوهم وداهنوهم, وأوهموهم أنَّهم على الصواب؛ فيتجرؤون بهذه الذريعة على وضع مقادير العلماء, وهضم شأنهم, ولو تكلموا بالصواب, أو نصروا من يتكلم به, أو عرفوا العامة إذا سألوهم الحق, وزجروهم عن الاشتغال بما ليس من شأنهم؛ لكانوا يدًا واحدةً على الحق, ولم يستطع العامة ومن يلتحق بهم من جهلة المتفقهة اثارة شيء من الفتن, فإنا لله وإنا إليه راجعون( ). ❝

⏤ عبد الله راجح شارب الحايطي -

❞ الحج فرض عين على كل مسلم بالغ قادر لما ذكر في القرآن: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ، تبدأ مناسك الحج في الثامن من شهر ذي الحجة بأن يقوم الحاج بالإحرام من مواقيت الحج المحددة، ثم التوجه إلى مكة ليقوم بطواف القدوم، ثم التوجه إلى منى لقضاء يوم التروية ثم التوجه إلى عرفة لقضاء يوم عرفة، بعد ذلك يرمي الحاج الجمرات في جمرة العقبة الكبرى، ويعود الحاج إلى مكة ليقوم بـ طواف الإفاضة، ثم يعود إلى منى لقضاء أيام التشريق، ويعود الحاج مرة أخرى إلى مكة ليقوم بطواف الوداع ومغادرة الأماكن المقدسة. الحج طقس ديني شائع وموجود في كثير من الديانات، وكذلك الحج إلى بيوت كانت موزعة في مختلف مناطق الجزيرة العربية سميت كعبات، ومنها الكعبة في مكة أو ما يشار اليه بالبيت الحرام تحديداً، فالحج إليه موجود من قبل الإسلام، ويعتقد المسلمون أنه شعيرة فرضها الله على أمم سابقة مثل الحنيفية أتباع ملة النبي إبراهيم، مستشهدين بالقرآن: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ، ويقرون أن الناس كانوا يؤدونها أيام النبي إبراهيم ومن بعده، لكنهم خالفوا بعض مناسك الحج وابتدعوا فيها، ويردون ذلك إلى الحين الذي ظهرت الوثنية وعبادة الأصنام في الجزيرة العربية على يد عمرو بن لحي بحسب الرواية الدينية. وقد حجّ النبي مرة واحدة فقط هي حجة الوداع في عام 10 هـ، ويمارس المسلمون مناسك الحج المأخوذة عن تلك الحجة بإعتبارها المناسك الصحيحة، مستشهدين بقوله: «خذوا عني مناسككم»، كما ألقى النبي خطبته الشهيرة التي أتم فيها قواعد وأساسات الدين الإسلامي. فرض الحج في السنة التاسعة للهجرة، ويجب على المسلم أن يحج مرة واحدة في عمره، فإذا حج المسلم بعد ذلك مرة أو مرات كان ذلك تطوعا منه، فقد روى أبو هريرة أن النبي محمداً قال: «يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا». فقال رجل من الصحابة: \"أيجب الحج علينا كل عام مرة يا رسول الله؟\"، فسكت النبي، فأعاد الرجل سؤاله مرتين، فقال النبي: «لو قلت نعم لوجبت، وما استطعتم»، ثم قال: «ذروني ما تركتكم». شروط الحج خمسة؛ الشرط الأول الإسلام بمعنى أنه لا يجوز لغير المسلمين أداء مناسك الحج. الشرط الثاني العقل فلا حج على مجنون حتى يشفى من مرضه. الشرط الثالث البلوغ فلا يجب الحج على الصبي حتى يحتلم. الشرط الرابع الحرية فلا يجب الحج على المملوك حتى يعتق. أما الشرط الخامس الاستطاعة بمعنى ان الحج يجب على كل شخص مسلم قادر ومستطيع. يؤمن المسلمون أن للحج منافع روحية كثيرة وفضل كبير، والطوائف الإسلامية المختلفة، من سنة وشيعة، تؤدي مناسك الحج بنفس الطريقة، ولكن يختلف الشيعة عن أهل السنة من ناحية استحباب زيارة قبور الأئمة المعصومين وفق المعتقد الشيعي، وأضرحة وقبور أهل البيت المعروفة، وبعض الصحابة الذين يجلونهم.. ❝ ⏤محمد الشريف❞ الحج فرض عين على كل مسلم بالغ قادر لما ذكر في القرآن: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ، تبدأ مناسك الحج في الثامن من شهر ذي الحجة بأن يقوم الحاج بالإحرام من مواقيت الحج المحددة، ثم التوجه إلى مكة ليقوم بطواف القدوم، ثم التوجه إلى منى لقضاء يوم التروية ثم التوجه إلى عرفة لقضاء يوم عرفة، بعد ذلك يرمي الحاج الجمرات في جمرة العقبة الكبرى، ويعود الحاج إلى مكة ليقوم بـ طواف الإفاضة، ثم يعود إلى منى لقضاء أيام التشريق، ويعود الحاج مرة أخرى إلى مكة ليقوم بطواف الوداع ومغادرة الأماكن المقدسة.

الحج طقس ديني شائع وموجود في كثير من الديانات، وكذلك الحج إلى بيوت كانت موزعة في مختلف مناطق الجزيرة العربية سميت كعبات، ومنها الكعبة في مكة أو ما يشار اليه بالبيت الحرام تحديداً، فالحج إليه موجود من قبل الإسلام، ويعتقد المسلمون أنه شعيرة فرضها الله على أمم سابقة مثل الحنيفية أتباع ملة النبي إبراهيم، مستشهدين بالقرآن: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ، ويقرون أن الناس كانوا يؤدونها أيام النبي إبراهيم ومن بعده، لكنهم خالفوا بعض مناسك الحج وابتدعوا فيها، ويردون ذلك إلى الحين الذي ظهرت الوثنية وعبادة الأصنام في الجزيرة العربية على يد عمرو بن لحي بحسب الرواية الدينية.

وقد حجّ النبي مرة واحدة فقط هي حجة الوداع في عام 10 هـ، ويمارس المسلمون مناسك الحج المأخوذة عن تلك الحجة بإعتبارها المناسك الصحيحة، مستشهدين بقوله: «خذوا عني مناسككم»، كما ألقى النبي خطبته الشهيرة التي أتم فيها قواعد وأساسات الدين الإسلامي.

فرض الحج في السنة التاسعة للهجرة، ويجب على المسلم أن يحج مرة واحدة في عمره، فإذا حج المسلم بعد ذلك مرة أو مرات كان ذلك تطوعا منه، فقد روى أبو هريرة أن النبي محمداً قال: «يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا». فقال رجل من الصحابة: ˝أيجب الحج علينا كل عام مرة يا رسول الله؟˝، فسكت النبي، فأعاد الرجل سؤاله مرتين، فقال النبي: «لو قلت نعم لوجبت، وما استطعتم»، ثم قال: «ذروني ما تركتكم».

شروط الحج خمسة؛ الشرط الأول الإسلام بمعنى أنه لا يجوز لغير المسلمين أداء مناسك الحج. الشرط الثاني العقل فلا حج على مجنون حتى يشفى من مرضه. الشرط الثالث البلوغ فلا يجب الحج على الصبي حتى يحتلم. الشرط الرابع الحرية فلا يجب الحج على المملوك حتى يعتق. أما الشرط الخامس الاستطاعة بمعنى ان الحج يجب على كل شخص مسلم قادر ومستطيع.

يؤمن المسلمون أن للحج منافع روحية كثيرة وفضل كبير، والطوائف الإسلامية المختلفة، من سنة وشيعة، تؤدي مناسك الحج بنفس الطريقة، ولكن يختلف الشيعة عن أهل السنة من ناحية استحباب زيارة قبور الأئمة المعصومين وفق المعتقد الشيعي، وأضرحة وقبور أهل البيت المعروفة، وبعض الصحابة الذين يجلونهم. ❝

⏤ محمد الشريف